Él siempre ha estado ahí, unas veces orondo y juguetón, regando lirios y mariposas, y otras rugiente y devastador como un huracán. Elemento de la naturaleza que traspasa los límites del tiempo y se inserta en la memoria, el imaginario y las curiosidades del ayer.

¿Qué es el río Bayamo? No un torrente, sino una sucesión de torrentes. No un paisaje, sino múltiples paisajes. No una etnia, sino diversos grupos étnicos.

Desciende desde lo más alto de la Sierra Maestra, en los manantiales de Bayamito, situados a mil 200 metros de altitud, en el actual municipio de Guisa.

Su misión: andar por la llanura en una extensión de 115 kilómetros hasta verter sus aguas en el río Cauto. En su largo peregrinar recibe 16 afluentes, siendo los más importantes Guamá, La Plata, El Oro, Guisa, Cupainicú, Manegua y Salado.

Recorrer la cuenca hidrográfica del río Bayamo, con 690 kilómetros cuadrados, es hallar el mundo indígena con más de una docena de sitios arqueológicos, las pictografías de las cuevas de Santa Bárbara, la marcada presencia española, los palenques de esclavos, los cafetales franceses, arte chino y los bohíos haitianos, entre muchas otras.

Ello es así, porque desde hace siglos hombres, animales, comidas, barcos, plantas, mercancías, modos de vivir, religiones, leyendas, supersticiones, cuentos, ideas y proyectos, ha ido confluyendo hacia sus paisajes.

Es, al mismo tiempo, sumergirse en conflictos y luchas, en ayes y sangre, unas veces a causa de las fiebres del poder y las riquezas y, otras veces, en nombre de la independencia y la libertad.

En sus dos primordiales paisajes, el físico y el humano, el río Bayamo presenta los contrastes del tiempo, como un sistema donde todo se ha mezclado y ha ido recomponiéndose hasta forjar el ser excepcional que somos.

LOS BAYAMESES Y SU RÍO

Los bayameses más primitivos, recolectores de tubérculos y frutos, cazadores y pescadores, no solo se beneficiaron de sus aguas y sus peces, sino para la navegación en canoas y piraguas.

Hombres, mujeres y niños de vida nómada, tuvieron como su hábitat las cuevas y bosques del curso alto, en la precordillera en la montaña.

Un tiempo después, llegaron los siboneyes y tainos, de piel cobriza, con vida sedentaria y agrícola. Ellos fueron los reales conquistadores del valle del Cauto, donde construyeron sus bohíos y fomentaron los cultivos de subsistencia. Pronto, en sus márgenes, aparecieron los sembrados de yuca, boniato, maíz, maní y calabaza.

En su sistemático mágico-religioso aparecían los dioses de la lluvia, el trueno, el viento y la fecundación, los cuales tenían sus cemies específicos. Lo mismo lo construían de madera o de piedras. Los de la lluvia, los tenían en cuevas.

De la diosa Huracán, mediante invocaciones y areitos, obtenían las lluvias para los cultivos y estimulaban la procreación. Pero, a la vez, desataba las furias de las aguas, las grandes crecidas.

Unos 500 años después, entraron en escena los conquistadores españoles de Diego Velázquez de Cuéllar, blancos y poderosos, con sus extrañas costumbres, nuevos dioses y la codicia del oro y otros metales preciosos.

Los movimientos por la región los realizaban en canoas a través de los ríos, como expertos marineros.

En septiembre de 1512 llegó a Bayamo en canoa Sebastián de Ocampo, el mismo que había bojeado a Cuba en 1509 y demostrado su condición insular.

Los españoles encontraron en los meandros del Bayamo pepitas de oro y en el curso superior algunas minas. Esos hallazgos desencadenaron una feroz explotación de las familias indias, obligadas a trabajar de manera brutal días enteros.

Para asentarse definitivamente en la región, Velázquez escogió el poblado indio de Bayamo. El 5 de noviembre de 1513 fue creada oficialmente la villa con el nombre de San Salvador de Bayamo.

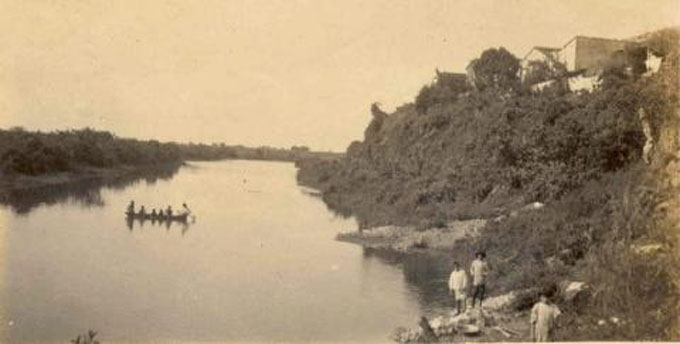

El río Bayamo devino el nervio principal de las comunicaciones y el tráfico comercial, por medio de canoas, chalanas y bateles. No es casual que en los planos más antiguos de la villa aparezca el embarcadero, rodeado de una abundante masa de agua.

Pero los colonialistas, en su sed de riqueza, trajeron otras fuerzas de trabajo esclava desde el continente africano. De este modo hicieron su impronta en Bayamo nuevos grupos humanos, de piel negra, con otras costumbres, idiomas, religiones y mitos.

Los españoles no solo aprovecharon la planicie para crear haciendas de ganado vacuno y caballar y corrales de puercos, sino que invadieron la zona del curso superior, accidentando y boscoso, donde encontraron oro y plata, explotando minas en El Oro de Guisa, La Plata, Providencia, La Manteca y El Jigüe.

El río de la villa, anchuroso y profundo, vio navegar por sus aguas naos, chalanas y botes cargados de toda clase de mercancías. De ella salían los minerales, los cueros de ganado, la carne salada, el queso y las tortas de casabe, al tiempo que entraban arroz, harinas, vino y bacalao.

HISTORIAS DE CORSARIOS Y PIRATAS

Pero ingleses, franceses y portugueses le disputaban a España su hegemonía en el Nuevo Mundo, queriendo disfrutar del gran pastel del descubrimiento y los saqueos de los pueblos indígenas.

Las costas de Cuba se llenaron de corsarios y piratas, ambos saqueadores, los primeros para compartir con sus monarcas y armadores, y los segundos todo para sí mismos.

Desde 1537, las aguas del Cauto y el Bayamo los vieron avanzar retadores en sus propósitos de conquistar la villa y someterla a sus designios, pero siempre fueron rechazados.

El corsario inglés Jonh Richard en 1586 capturó a algunos navegantes bayameses y para su liberación solicitó un fuerte rescate en dinero y cueros. En vez de entregar lo solicitado, los habitantes de la villa lo combatieron en las costa del Guacanayabo, dirigidos por el alcalde Manuel de Santiesteban.

En la lid hicieron prisionero a Richard y otros tres de sus hombres. Trasladado en una chalupa a la villa de Bayamo, pronto se levantó el cadalso donde fueron ahorcados.

La misma historia se repitió en abril de 1604 cuando el corsario francés Gilberto Girón raptó en la hacienda de Yara, al obispo de Cuba Juan de las Cabezas Altamirano y el canónico Francisco Puebla.

De nuevo los bayameses se organizaron en compañía de combate, al mando del alcalde Gregorio Ramos. En la rada de Mancanilla, el 5 de mayo combatieron a los foráneos, logrando matar a Girón y poner en fuga a los demás.

El poeta canario, Silvestre de Balboa, en el largo poema épico Espejo de paciencia (1608) narró las incidencias del combate contra Gilberto Girón y su trágico final.

Asimismo, integró a su narrativa las historias de corsarios, las abundantes leyendas de la presencia de los espíritus divinos del bosque, especialmente en los arroyos y ríos.

El poeta otorgó protagonismo al río Bayamo, siendo un personaje más de la obra. Su voz resuena orgullosa al verlos llegar a sus riberas, con los blasones del triunfo: “El ansioso Bayamo y el Ameno/ Margen admira lleno de soldados”.

Muy alegre de tener al obispo en su arenal, el discurso de bienvenida estalla: “”Pastor ilustre de este suelo amparo,/ A quien el cielo, estima, precia, honra…” Y, luego de muchas alabanzas, concluye: “Ahora brotarán todas las flores/ Con que se matizan mis orillas;/ Cantarán sin dolor los ruiseñores…”.

“De Bayamo, recordé”, fue la clásica expresión que se alzó desde el siglo XVII para significar a los corsarios y piratas que a la violencia se respondería con violencia. A Bayamo no se le chantajeaba, con Bayamo se negociaba con las artes de la diplomacia.

Mediante ese pacto de caballero llegaron hasta la misma villa y se alojaban en ella hasta concluir sus fabulosos negocios ingleses, portugueses, italianos y holandeses. Hasta un barrio francés se fomentó en la villa.

CICLONES IMBORRABLES

En octubre de 1616 un huracán, con intensas lluvias y vientos, puso bravos a los ríos y arroyos de la región, provocando severos daños materiales y humanos. Las inundaciones cubrieron la llanura, un fenómeno pocas veces visto.

Las avenidas del río Bayamo y sus afluentes arrastraron troncos de árboles, lodo y hasta personas hacia el Cauto y el Guacanabayo.

Los aluviones formaron en la boca del río Cauto una barrera natural que, desde entonces, obstruyó el paso de las embarcaciones de gran calado.

Este suceso obligó a trasbordar un gran volumen de mercancías en chalanas y botes, tanto para la importación como la exportación desde Bayamo, Las Tunas y Jiguaní. Aunque trabajosas, las transacciones siguieron su curso, al tiempo que se solicitaban recursos para el dragado del Cauto.

A causa del desastre natural se produjo un amplio éxodo de familias de la región hacia Camagüey y La Habana y quedaron abandonadas muchas haciendas.

A pesar de la insistencia, nunca se ha emprendido el dragado del Cauto, pero ello no fue óbice para que continuara un amplio trasiego de mercaderías por esta vía. Incluso, los bayameses fomentaron un poblado en la margen izquierda del Cauto, considerado una especie de Rochela, por la gran afluencia de barcos extranjeros y comerciantes.

Al mismo tiempo, los habitantes de Bayamo emprendieron la conquista del manglar del Guacanayabo para levantar la impresionante villa y puerto de Manzanillo. A la larga se convirtió en la principal base comercial de la vasta región del centro-sur de Oriente.

Muchos otros ciclones han golpeado a los bayameses, poniendo de relieve el carácter bravo y destructor del río y al mismo tiempo su capacidad de sobrevivencia.

En junio de 1756, durante su visita pastoral a Bayamo, el obispo Pedro Agustín Morell de Santa Cruz constató las enormes devastaciones provocadas por el río Bayamo sobre las barrancas arcillosas de la villa. Muy dolido escribió: “Baja bravo, arrastrando personas y cosas hasta el río Cauto, situado a tres leguas”.

Alertó el prelado que si no se tomaban medidas de cautelares, como la construcción de barreras, el río devoraría la población.

Desde antaño llegan las historias de que desde las azoteas y miradores de la villa, las personas han contemplado las gigantescas crecidas. No solo han visto arrastrar troncos y gajos de árboles, reses y puercos muertos, sino personas ahogadas.

FUERZA DEL GENIO BAYAMÉS

Por supuesto, los habitantes de Bayamo siguieron construyendo su historia, sus mitos y leyendas, muchas de ellas asociadas a su río. Es un imaginario que se resiste a diluirse en el tiempo.

No un gran mercado, sino varios mercados contó Bayamo desde mediados del siglo XVII, pasando a ser la segunda población más populosa de la Isla, después de La Habana.

En la cuenca del Bayamo crecieron haciendas ganaderas, corrales de puercos, ingenios y trapiches azucareros y los cultivos de añil y jengibres.

En un croquis de Bayamo de febrero de 1729 se aprecia la existencia de más de quince haciendas principales dispuestas en sus contornos: Sabanilla, San Miguel, San Marcos, Candelaria, Los Güines, San Pedro, Nombre de Dios, Mayabeque, Guaraguazi, Mayaguano, Managuana, Quivicán y Xiaraco, Sabalo, Saybazo, San José, San Julián y Aguacate, entre otras.

Era propio de la época nombrar las cosas con el santoral católico en la mano, pero llama la atención que muchas de las designaciones originarias procedían de las voces aborígenes.

En las fiestas del San Juan, cada junio, muchedumbres penetran en sus aguas y encendían velas para purificar las almas.

Asimismo, los sábados y domingos, se realizaban incursiones para disfrutar del baño, momentos de entretenimiento público.

A la vez aparecieron los deportes náuticos, las competencias de nado. Famosos nadadores en la primera mitad del siglo XIX fueron Carlos Manuel de Céspedes y Jorge Carlos Milanés. Incluso esta generación instituyó los llamados juegos florales, el primer día de mayo, con lectura pública de poemas en las riberas del Bayamo.

Los premiados recibían un ramillete de flores, compuesto por manos femeninas, con lirios y mariposas del entorno ribereño.

Los poetas han cantado al río Bayamo, aportando diversas miradas a su entorno. Unos describen sus playas, otros sus fondos azulosos y otros los mitos que le acompañan.

Carlos Manuel de Céspedes, romántico empedernido, exclama: “Es forzoso que deje tus linfas/ Y tus aves, tus flores, tus ninfas,/ A ver nunca tal vez volveré”.

Las ninfas, especialmente las náyades y las dríades, son imágenes recurrentes en los poemas de estos tiempos, quizás nacido del apego emotivo del autor por las fuentes, los arroyos y los bosques de la región. Reconocía en el mito de las ninfas en el río Bayamo uno de sus elementos de la identidad con el terruño.

José Joaquín Palma, en sus versos sentenciaba: Mas ya que cercana zumba / la voz de la muerte helada, te reclamo, / solo un sauce y una tumba / cabe a la orilla sagrada del Bayamo.

El excepcional lirismo de Úrsula de Céspedes y Orellana, recoge que desde su infancia el río Bayamo formaba parte de su vida: “… del majestuoso río que pasa por Bayamo, cual férvido reclamo escucha el murmullo…”.

Para la poetisa bayamesa Lucía Muñoz las aguas del Bayamo tienen múltiples significados para los citadinos: es leyenda y recuerdos de sus sueños y luchas. En su poema Río Infinito interioriza: “El rostro que devuelve el río, no es justamente el tuyo, son tus antepasados sonrientes al rayo de luna, los ojos de tu abuelo mirando por los azogues del tiempo con brillos de machetes al sol, ímpetu de la primera carga, son los ojos de la abuela”.

Y, en una dimensión, hasta cierto punto epopéyica, signa: “… este río no tiene rumor sólo las voces de amores y amigos perdidos o pasados, es el agua quien trae nuevamente sus manos avivando risas y recuerdos para luego borrarlos contra las raíces de la ceiba que se deshace en alas mientras llevas tus manos a la corriente de este río infinito”.

Solo a partir de lo que vemos en la actualidad, puede juzgarse y comprenderse mucho mejor el pasado. La huella del río Bayamo es una hermosa ocasión para abordar temas históricos y culturales de una insospechada fuerza. Pues, el río Bayamo, tal como se le puede ver y amar, es por su pasado, el más sorprendente y claro testimonio del espíritu y el genio bayamés.