No siempre el Himno Nacional de la República de Cuba, compuesto por Pedro Felipe Figueredo Cisneros (Perucho), en agosto de 1867, poseyó en su historia y evolución la misma morfología, versos y grafía con que lo cantamos hoy.

Los avatares por los que pasó el canto mayor incluyeron versiones apócrifas, omisión de la autoría de Figueredo y hasta la aparición de nuevos creadores.

Aun, los que reconocían la obra del patricio bayamés introdujeron cambios en el contenido de algunos versos, el uso de las mayúsculas y las minúsculas, la puntuación, las consonantes, las preposiciones, incluso lo singular y lo plural, en aras de un supuesto perfeccionamiento.

Pero no solo intentaron modificar el contenido del texto, sino también la partitura, la cual sufrió alteraciones por una docena de arreglistas. Inclusive, en una de las orquestaciones emplearon una corneta de caballería española, un absurdo, cuando el Himno llamaba al combate contra el colonialismo hispano.

PRIMERAS VERSIONES

La primera versión conocida apareció en el periódico El Cubano Libre, en la edición del 27 de octubre de 1868, con alteraciones en los versos cuatro y cinco: “Hoy romped la cadena ominosa/ A los gritos de Honor, Libertad”.

Asimismo, tuvieron variaciones el verso cinco: “No queráis en cadena vivir”, y el octavo: “¡A las armas, valientes, volad!”

En la ciudad de Nassau, en el archipiélago de las Bahamas, el patriota José Martín Otero divulgó la versión apócrifa aparecida en el periódico insurrecto con el título Himno nacional cubano y cometió la barbaridad de sustituir la autoría de Figueredo por la suya.

Además, en el quinto verso trocó la preposición en por con; en el séptimo pluralizó los vocablos sumido y sonido; y el octavo sería “A las armas, valientes volad!, sin abrir la exclamación.

LABOR DE RESCATE DE MARTÍ

Fue José Martí, como parte de su propaganda revolucionaria con el objetivo de llevar adelante la Guerra Necesaria, el que revitalizó el capital simbólico del canto, en pesquisa de su versión original.

Pudo hacerlo gracias a la ayuda del coronel Fernando Figueredo Socarrás, residente en Cayo Hueso, y del expresidente Tomás Estrada Palma, en Nueva York, testigos del proceso de creación del canto patriótico en Bayamo.

El coronel Figueredo le cedió la letra original, mientras Estrada Palma le narró “la procesión patriótica, poco después de la toma de Bayamo, en que salió de libertad la hija de Perucho, e iba el pueblo cantando tras ella el himno que en el arrebato del triunfo había compuesto su padre”.

Para el arreglo musical, el Apóstol acudió al músico camagüeyano Emilio Agramonte Piña,

director de la Escuela de Ópera y Oratorio de New York.

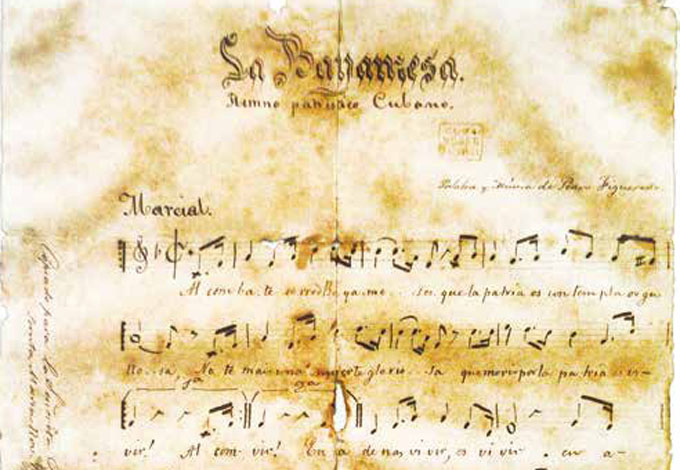

En la edición del periódico Patria, No.16, del 25 de junio de 1892, apareció la letra de Pedro Figueredo y la partitura para piano realizada por Emilio Agramonte. Llevaba por título La Bayamesa y como subtítulo Himno Revolucionario Cubano.

Por esta vía Fernando Figueredo, con el seudónimo de Un veterano, contó a los lectores acerca del origen de La Bayamesa, como inicialmente la título Pedro Figueredo, aclarando que fue “meses antes del pronunciamiento de Yara”.

Ampliando el controvertido tema, el coronel mambí señalaba: “La bayamesa se tocaba por las bandas criollas de la localidad, se cantaba por las damas y se tarareaba por los muchachos de la calle. Aquel pueblo, que acariciaba ya la revolución, daba así expansión a sus sentimientos patrios mucho antes de lanzarse a la lucha”.

Esta es una de las narraciones que insistía en que letra y música nacieron al unísono, pero que por problemas de discreción la que se dio a conocer primero al público fue la música, con arreglo del maestro Manuel Muñoz Cedeño.

Fernando Figueredo realizó un especial distingo entre que las mujeres “cantaban” y los jóvenes “tarareaban”, es decir, en ambos casos, producían con la voz sonidos melodiosos, unos a viva voz y otros entre dientes.

En otro artículo titulado El Himno de Figueredo y el acompañamiento de Agramonte, Martí señaló: “PATRIA publica hoy, para que lo entonen todos los labios y lo guarden todos los hogares; para que corran, de pena y amor, las lágrimas de los que lo oyeron en el combate sublime por primera vez; para que espolee la sangre de las venas juveniles, el himno a cuyos acordes, en la hora más bella y solemne de nuestra patria, se alzó el decoro dormido en el pecho de los hombres”.

Respecto al arreglo del maestro Agramonte, aclaraba: “¡No han de ponerse las cosas santas en manos indignas! Ni quiso el maestro ilustre de hacer gala de arte en la composición; sino de respeto al himno arrebatador y sencillo. ¡Oigámoslo de pie y con las cabezas descubiertas!”

En la tirada de Patria, No.81, del 10 de octubre de 1893, Martí volvió a insertar la letra, esta vez con el título El Himno de Bayamo, con tres incoherencias gráficas: la supresión de la coma que precedía al gentilicio bayameses y los dos puntos que cerraban el segundo verso; también, el sustantivo patria las dos veces con mayúscula.

Cuatro días después, el 14 de octubre, Patria reimprimió la partitura de La Bayamesa con sus acordes musicales y la letra, como parte del esfuerzo por levantar el ardor patriótico de los cubanos abocados a la próxima cruzada por la libertad.

De igual manera, el patriota villareño Serafín Sánchez Valdivia incluyó la pieza y el testimonio de Fernando Figueredo en su antología Los poetas de la guerra (1893), con prólogo de José Martí.

Muchas veces más, el periódico revolucionario realizó homenajes al que llamó indistintamente La Bayamesa, Himno de Bayamo, Himno bayamés e Himno patriótico cubano, poniendo de relieve la jerarquía simbólica que había conquistado en los sentimientos patrióticos de los cubanos.

LA PARTITURA DE PERUCHO FIGUEREDO

Un salto importante en el conocimiento objetivo y original del Himno de Bayamo fue la divulgación, a partir de octubre de 1900, del autógrafo de La Bayamesa regalado por Perucho Figueredo a la patriota camagüeyana Adela Morell de Oños, el 10 de noviembre de 1969. De inmediato, fue publicado en la revista Cuba musical.

No solo aparecían los primeros ocho versos, inscriptos en el pentagrama, sino también dos estrofas más de ocho versos cada una, pero fuera de la pauta musical. Estas últimas fueron eliminadas en los primeros años seudorrepublicanos por carecer de significado ante las nuevas realidades de la independencia formal y no tener sentido continuar con las ofensas a España y a los españoles.

De nuevo, el canto patriótico tuvo una intensa propaganda en 1912, cuando la propia Adela Morell, mediante el coronel Fernando Figueredo, donó la partitura al Museo Nacional. La masividad la alcanzó al ser publicado en la revista habanera El Fígaro, el 3 de mayo y el 23 de junio de 1912.

Sin embargo, el hallazgo no logró anular la aparición de nuevos arreglos musicales, siendo los más reveladores los de José Antonio Rodríguez Ferrer, Luis Casas Romero, José Molina Torres, Guillermo Tomás y Hubert de Blanck.

Las alteraciones de la letra y la música continuaron, sobre todo en las notas, la armonía, en la posición de los acordes y cambios de compás, de binario a dos por cuatro.

El arreglo que más ha trascendido es el del músico habanero José Antonio Rodríguez, realizado en febrero de 1929, sobre la base de la partitura de Figueredo, con el título Himno nacional cubano. Fue él quien le realizó la introducción marcial y lo rearmonizó, bajo el título de Himno de Bayamo.

Por fin, la Constitución de 1940, en el título primero, capítulo 5, rubricó: “El himno nacional es el de Bayamo, compuesto por Pedro Figueredo, y será el único que se ejecute en todas las dependencias del Gobierno, cuarteles y actos oficiales”.

LA LUCHA POR CUBANIZAR EL HIMNO

Razones muy poderosas tenía la musicóloga Flora Mora Rivas para, en 1954, realizar una campaña publicitaria con la finalidad de “cubanizar el Himno Nacional” a causa de los “extranjerismos y adulteraciones que se han ido introduciendo al Himno de Bayamo, de Pedro Figueredo…”

Pero fue una lucha estéril, al no tomarse ninguna disposición legal al respecto.

LEYES REVOLUCIONARIAS

La Ley Fundamental, elaborada en 1959, retomó los fundamentos de la Constitución de 1940 en relación con el Himno de Bayamo, ratificando su condición de canto nacional y el único para solemnizar los actos del Gobierno, las Fuerzas Armadas y demás actos oficiales.

La Asamblea Nacional del Poder Popular, los días 21 y 22 de diciembre de 1983, debatió ampliamente la historia del Himno Nacional y aprobó la Ley 42 de los Símbolos Nacionales.

Esta ley, en el capítulo tercero, artículo 9, confirmó: “El Himno de Bayamo es el símbolo de la nación, cuya letra y melodía fueron compuestas por Pedro Figueredo Cisneros y cantado en su forma original por el pueblo cubano el 20 de octubre de 1868 al ser tomada la ciudad de Bayamo”.

Una segunda Ley de los símbolos nacionales, la No. 128 del 2019, publicada en la Gaceta Oficial de la República, el 19 de septiembre de 1919, ratificó por el título primero, artículo 2, al Himno de Bayamo como símbolo nacional.

Muy importante resultan las precisiones de los capítulos uno y dos (artículos del 49 al 58) sobre las características, usos y texto del Himno Nacional.

El pueblo cubano, con pasión patriótica y revolucionaria, acoge cada una de las normas legales de sus símbolos, para que la obra de redención nacional perdure y su Himno de Bayamo sea esencia y luz de que “morir por la patria es vivir”.

FUENTES: Serafín Sánchez (comp.): Los poetas de la guerra (1893); Flora Mora: Necesidad de cubanizar el Himno Nacional (1954); Enrique Gay-Carbó: Las banderas, el escudo y el himno de Cuba (1956); José Martí: Obras Completas (1975); Jesús Gómez Cairo: Breve historia del Himno Nacional Cubano (2018); José Antonio Pérez Martínez: El Himno Nacional de Cuba (2018); y Pedro de Jesús: Lengua, verso e historia en el Himno Nacional Cubano (2019).