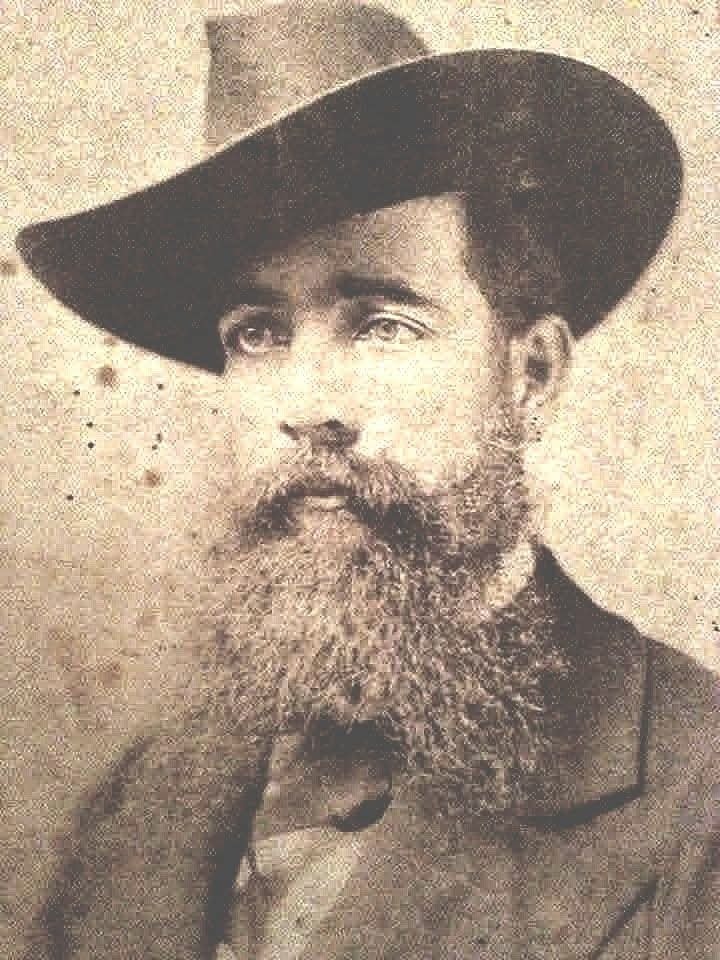

Notable como poeta, periodista, pedagogo, trovador, compositor musical y luchador independentista, José Joaquín Palma y Lasso de la Vega alcanzó renombre en Cuba, Jamaica, Estados Unidos, México, Perú, Honduras y Guatemala, donde dejó una huella imborrable.

Notable como poeta, periodista, pedagogo, trovador, compositor musical y luchador independentista, José Joaquín Palma y Lasso de la Vega alcanzó renombre en Cuba, Jamaica, Estados Unidos, México, Perú, Honduras y Guatemala, donde dejó una huella imborrable.

Este notable intelectual, uno de los que ayudaron a modelar el pensamiento nacionalista y librepensador en America Latina, en la segunda mitad del siglo XIX, nació el 11 de septiembre de 1844, en la ciudad de Bayamo, porción cubana de acendrado patriotismo y dignidad nacional.

Desde su juventud se vinculó al periodismo en su tierra natal y trabajos suyos aparecieron en periódicos de Manzanillo, Santiago de Cuba y La Habana. Defensor de la cultura autóctona, publicó poesías de contenidos civilistas y naturalistas. Mente de una lucidez deslumbrante, abrazó el camino de la independencia de su patria.

PROTAGONISTA DE HECHOS GLORIOSOS

Estuvo en el acto constitutivo del Comité Revolucionario de Bayamo el 14 de agosto de 1867, y tan pronto el gesto viril de Carlos Manuel de Céspedes puso en marcha la gesta redentora en su ingenio La Demajagua, ingresó en las filas de los dignos y bravos colosos de la libertad.

Después vendrían momentos estelares de su quehacer revolucionario: la entrega del grado de sargento primero al dominicano Máximo Gómez Báez, con la misión de instruir militarmente a los sublevados en el poblado de El Dátil, porque el dominicano dominaba el arte militar; la violenta batalla por conquistar la ciudad de Bayamo; y la publicación del periódico El Cubano Libre, ideado por Céspedes, pero cuya dirección tuvo el honor de recibir.

Vivió el trueno del himno patriótico cubano, creado por Perucho Figueredo, desbordando de regocijo a los vecinos de la histórica ciudad.

Pero todavía el destino le deparaba un papel más protagónico: sentó plaza como concejal en el estrenado Ayuntamiento Libre de Bayamo, una manera nueva de gobierno popular y democrático.

Desde el poder local brotaron los cambios necesarios: la enseñanza gratuita y obligatoria; el servicio militar obligatorio; y la administración de la justicia revolucionaria.

Pero aún faltaba la medida más útil y humanista de la epopeya: la libertad de las masas esclavas. Fueron Palma y Ramón de Céspedes, los primeros que desde la tribuna gubernamental pidieron la destrucción de las cadenas de los cautivos.

En medio de los debates de la moción, ante el encono de los esclavistas, pronunció la luminosa sentencia: “Si en Cuba esclava no puede haber hombres libres, en una Cuba libre no puede haber hombres esclavos”.

A pesar de pelear como titanes, las huestes patrióticas no pudieron frenar a las columnas colonialistas que avanzaban hacia el baluarte de la independencia. El 12 de enero de 1869 los bayameses tuvieron que inmolarse ante la inminente caída de la urbe en manos del enemigo. Palma no vaciló en prender fuego a la casa natalicia y marchar a la manigua trashumante del guerrero.

Acompañó al general en jefe Carlos Manuel de Céspedes al poblado de Guáimaro, donde se iba a reunir el congreso constituyente. En la crónica 10 de Abril, preparada por Martí, Palma aparece como un personaje “muy mirado y celebrado, y muy arrogante en su retinto”.

MISIONES DIPLOMÁTICAS

Cuando el Gobierno revolucionario necesitó un agente especial en el exterior para lograr el reconocimiento de la independencia y la beligerancia y el envío de recursos de guerra a Cuba Libre, Carlos Manuel de Céspedes no dudó en firmar las credenciales para estas misiones al teniente coronel José Joaquín Palma.

En enero de 1870, llegó a Nueva York con documentos oficiales para la Agencia General Revolucionaria y se puso a disposición del general Manuel de Quesada para el desempeño de sus actividades diplomáticas.

En la ciudad neoyorkina comenzó a publicar relatos de la guerra de Cuba y poesías patrióticas, de las que encienden el alma, en la revista trimestral La América Ilustrada, dirigida por José Ignacio Reyes.

Peregrino de la patria, viajó por Perú, Honduras, Guatemala, México, Francia y Jamaica llevando el mensaje de Cuba y su lucha independentista. Para garantizar sus visados obtuvo la ciudadanía hondureña. En agosto de 1876 asumió la presidencia de ese país el abogado y liberal Marco Aurelio Soto, quien le nombró su secretario personal.

Para Cuba obtuvo el reconocimiento de la independencia por parte de Honduras.

A comienzos de 1877, pasó a Guatemala, donde también ganó los afectos de sus gobernantes. Integró el claustro de profesores de la Escuela Normal para Maestros, dirigida por su coterráneo José María Izaguirre. Ellos acogieron como un amigo a José Martí, desde su llegada en abril de 1877.

En el segundo semestre de 1878, Marco Aurelio Soto llamó a Palma desde Honduras, donde dirigió el periódico La Paz, órgano del Gobierno.

En 1879 ayudó a los cubanos dispersos por el extranjero, una vez cesa la Guerra de los Diez Años a asentarse en Honduras. Entre ellos se hallaban los generales Máximo Gómez Báez, Antonio Maceo y Carlos Roloff y el ex presidente de Cuba Libre Tomás Estrada Palma, los que obtuvieron puestos importantes en el ejército y la administración de ese país.

UN INTELECTUAL DE NOMBRADÍA

En 1879 Palma preparó la oda A Honduras, en su primera Exposición Nacional. El presidente Soto, personalmente, le entregó como reconocimiento una medalla de oro, por sus virtudes como patriota y como poeta.

Ante la necesidad de aumentar la defensa del país, fue ascendido al grado de general de brigada en el Ejército hondureño, en noviembre de 1881.

Cuando Marco Aurelio concluyó su gobierno, le acompañó a París, donde residió durante algún tiempo.

En 1884 regresó a Guatemala, en cuya Universidad ejerció como catedrático de Literatura Española en la Facultad de Derecho. Más adelante, fue designado director de la Biblioteca Nacional.

Además, en Centroamérica trabó amistad con el poeta y periodista Rubén Darío, director del periódico Correo de la tarde, adonde envió varias artículos, comentarios y poesías. A ella siguieron las de Enrique Gómez Carrillo y Manuel Estrada Cabrera, vinculados a la prensa liberal y progresista.

En sus visitas a la casa de Palma, Darío conoció más profundamente los sacrificios de los cubanos, la quema de Bayamo y la muerte de una pléyade de poetas y periodistas de primera línea. El autor de Cantos de Vida, visiblemente emocionado, comentó a sus amigos: “Yo necesito ahora mismo, rendir mi tributo a Palma”.

De esta manera compuso el soneto alejandrino J.J. Palma, donde elogió su oficio de poeta y las maravillas de su arte de cincelar con la palabra. En los versos finales retrata al genial versificador bayamés: “… él lleva entre sus manos la septicorde lira / o rítmica y sonora flauta de cristal”.

El escritor y político guatemalteco Rafael Spínola, director de la revista literaria La Ilustración Guatemalteca, mostraba orgullo al hablar de su amistad con el proscrito cubano, a quien consideraba un “hombre talentoso y dolido siempre porque su patria no era libre”.

Pero la más íntima y entrañable amistad que forjó en esos años fue la de José Martí, espíritu obsesionado por Cuba igual que él. Del juicioso escritor habanero recibió los más bellos elogios por su obra patriótica e intelectual, quien le llamó “poeta del hogar, poeta de la amistad, poeta de la patria”.

Sobre el amplio conocimiento de las producciones literarias de Palma en América Latina Martí escribió: “No en Cuba solo, sino en toda nuestra América, se leen sus serenatas… y las décimas en que recuerda y predice nuestras glorias…”.

CREADOR DEL HIMNO NACIONAL DE GUATEMALA

Pero donde Palma puso pasión y la fuerza y agudeza de sus metáforas fue en la creación de un himno para Guatemala, como parte de un concurso nacional, librado en 1896, con el propósito de dotar a la nación de su canto patrio.

El jurado escogió, con justicia, la de un autor anónimo, que durante años se resistió a revelar su verdadero nombre. El himno comenzó a ser considerado uno de los más bellos del mundo, según el Conservatorio de Milán. Sin dudas, era el más original en tierras americanas.

No sería hasta el verano de 1911, cercana su muerte, que por influencia de sus amigos, Palma fue identificado como autor de la letra del mencionado himno.

En reconocimiento a ese mérito, una hermosa corona de laurel de plata adornó su cabeza. El patriota y poeta, con los ojos inundados en lágrimas, agradeció el acto. En homenaje el pueblo guatemalteco se reunió frente a su casa y una banda musical entonó el Himno Nacional.

Esa sencilla y natural conducta patriótica y ciudadana y el modo de enfocar la autenticidad del ser con su tierra, definieron el humanismo profundo de José Joaquín Palma. Por ser hijas de la bondad y el bien, de la patria y la libertad, sus ideas, su modo de expresión, la luz que propagó, potente como una estrella, se hacen presentes en las batallas de hoy.

FUENTES: José Manuel Carbonell (comp.): La poesía lírica en Cuba (1928); Fanay Azcuy Alón: José Joaquín Palma: toda una vida (1948); Benigno Vázquez Rodríguez: Precursores y fundadores (1958); Ludín Fonseca García (comp.): José Joaquín Palma: Poesía, epistolario y ensayo (2011); y Yulexis Ciudad (comp.): De la opinión al verso. Antología homenaje a José Joaquín Palma y Juan Clemente Zenea (2015).