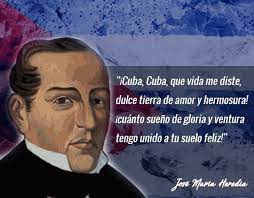

José María Heredia, El cantor del Niágara, falleció un día como hoy del año 1839, en la Ciudad de México; no había cumplido los 36 años.

José Martí diría: «Ya estaba, de sí mismo, preparado a morir; porque cuando la grandeza no se puede emplear en los oficios de caridad y creación que la nutren, devora a quien la posee».

Nació en Santiago de Cuba el 31 de diciembre de 1803. Recibe una esmerada educación lo que le valió para tener una sólida cultura.

Muy joven emigra a los Estados Unidos, pues se le acusa de estar vinculado a la conspiración de los Soles y Rayos de Bolívar. Sufre amargamente los rigores del destierro hasta que se traslada a México, donde encuentra el apoyo de sus amigos.

En 1825, el presidente Guadalupe Victoria le ofreció a Heredia un pasaporte para México, donde trabajó como editor de la revista literaria El Iris.

Se nacionalizó mexicano y continuó trabajando en instituciones judiciales, culturales y educativas. En 1832, se publicó una edición ampliada y revisada de Poesías en Toluca, México.

En mil 828, escribe: “El torbellino revolucionario me ha hecho recorrer en poco tiempo una vasta carrera, y con más o menos fortuna he sido abogado, soldado, viajero, profesor de lenguas, diplomático, magistrado, historiador y poeta, a los 25 años…”

A esa edad, ya José María Heredia ha publicado sus mejores poemas: En el Teocalli de Cholula, Oda al Niágara, Himno del Desterrado, La vuelta al Sur, La Estrella de Cuba, y muchos más.

Su salud muestras signos de quebrantamiento, y el poeta pierde las esperanzas de regresar a Cuba.

Solicita autorización al general Tacón, Gobernador de la Isla, para que le autorice volver al suelo natal.

En Cuba permanece menos de tres meses, y regresa a México, donde fallece el 7 de mayo de mil 839, a las diez de la mañana, después de tres días de delirios y agonía, víctima de la tuberculosis, en la casa número 15 de la calle del Hospicio de San Nicolás, «el primer gran poeta civil de Cuba y el gran romántico de América (…) en la miseria y el olvido», en opinión de Leonardo Padura que también expresa en su novela:

«Fue enterrado esa misma tarde, en la mayor pobreza, con la presencia de unos pocos amigos y sin ningún reconocimiento oficial, a pesar de su antigua condición de diputado de la nación. Su cadáver reposa en el panteón del Santuario de María Santísima de los Ángeles, en el cementerio de Santa Paula».

Ocho años después, al ser cerrado este camposanto, sus restos fueron lanzados a una fosa común del cementerio de Tepellac.

Martí diría como parte de la citada pieza oratoria: «(…) y se extinguió en silencio nocturno, como lámpara macilenta, en el valle donde vigilan perennemente, doradas por el sol, las cumbres del Popocatepetl y el Iztaccihuatl. Allí murió, y allí debía morir el que pasa a ser en todo símbolo de su patria (…)».