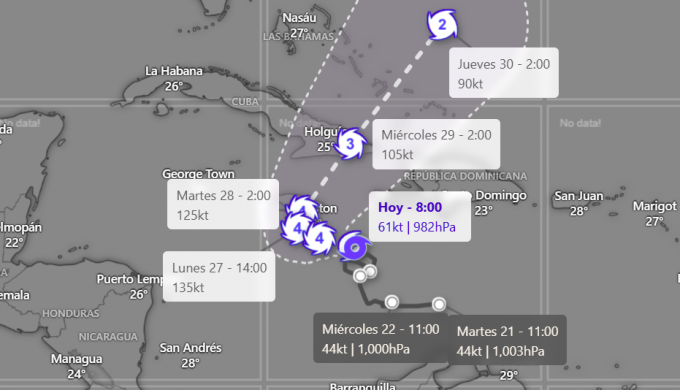

La presencia en los mares al sur de Cuba de la tormenta tropical Melissa, que durante el fin de semana se convertirá en huracán y encontrará condiciones ambientales favorables para alcanzar el rango de intenso, recomienda hablar sobre lo que muchos meteorólogos consideran la «bola» escondida de los huracanes.

La presencia en los mares al sur de Cuba de la tormenta tropical Melissa, que durante el fin de semana se convertirá en huracán y encontrará condiciones ambientales favorables para alcanzar el rango de intenso, recomienda hablar sobre lo que muchos meteorólogos consideran la «bola» escondida de los huracanes.

Se trata de la recurva, un término mencionado con reiteración en las informaciones ofrecidas por los especialistas del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, sobre el decimotercer organismo ciclónico nombrado de la presente temporada.

La importancia de precisar en qué momento Melissa será capturada por una vaguada e inicie la recurva resulta vital, porque en dependencia de cuándo y desde qué posición comience a realizarla, así como de la inclinación y la rapidez, podrá definirse la trayectoria más probable en su cruce por el territorio nacional. En consecuencia, pueden adoptarse las medidas de protección a la población y bienes de la economía.

Según comentó a Granma el máster en Ciencias Armando Caymares Ortiz, especialista principal del Centro de Pronósticos del Insmet, la recurva consiste en el cambio de la dirección general de la trayectoria hacia el oeste y el oestenoroeste, por un giro gradual y en ocasiones muy pronunciado, al norte y luego al nordeste, que suelen hacer los ciclones tropicales en determinado momento.

«Determinar el punto de inicio de la recurva es, quizás, el momento de máxima tensión para los meteorólogos en el seguimiento de los huracanes, en particular cuando se desplazan por los mares al sur de nuestro archipiélago.

«Depende de la posición y desplazamiento de los centros de alta presión, vaguadas y otros sistemas, sus debilitamientos o fortalecimientos e interacción entre ellos.

«La complejidad de su predicción también responde a que el cambio repentino en la trayectoria y el incremento en la velocidad de traslación puede llevar al huracán, en poco tiempo, a lugares distantes de los estimados.

«Pese a la incorporación en los últimos años de modelos, tecnologías y programas informáticos de alta capacidad de procesamiento de datos, que elevaron de manera significativa la confiabilidad de los pronósticos sobre el comportamiento de los ciclones tropicales en plazos de 72 horas, predecir la ocurrencia de la recurva genera todavía incertidumbre, en particular cuando el sistema permanece estacionario o con poco movimiento durante varios días».

CASOS NOTABLES

El profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, coordinador de la Comisión de Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba, mencionó, entre los ejemplos significativos, lo sucedido con el huracán de octubre de 1948, que en horas de la tarde del día 4 se movía lentamente al nortenoroeste, por los mares al sur del cabo de San Antonio.

«Los avisos coincidían en ubicar la zona de peligro en el extremo occidental de Pinar del Río, pero el ciclón recurvó al nordeste y, en pocas horas, los habitantes de La Habana fueron sorprendidos por vientos huracanados».

Antes en el tiempo, subrayó, está la recurva cerrada descrita por el célebre huracán del 9 de noviembre de 1932, en Santa Cruz del Sur, Camagüey.

«Luego de situarse en aguas del Caribe, entre Cabo Gracias a Dios, en Nicaragua, y Jamaica, moviéndose al oeste hacia Centroamérica, el día 7 inclinó su rumbo drásticamente al nordeste, para entrar por las inmediaciones de Punta Macurijes, en el litoral sur del territorio camagüeyano.

«A su paso, produjo la más grande marea de tormenta conocida en la historia de Cuba, barrió literalmente el poblado costero de Santa Cruz del Sur.

«Las simulaciones matemáticas del Insmet sugieren una altura del agua aproximada de 6,5 metros, valor coincidente con testimonios de sobrevivientes, referidos a la presencia de vasijas atascadas en horcones, colmadas de agua salada, que quedaron en pie a una elevación de seis metros.

«En dos horas y media perdieron la vida allí unas 2 000 personas, pero en toda la región bajo el impacto del meteoro la cifra estuvo en el orden de las 3 000. Investigaciones de meteorólogos cubanos, a partir de detallados análisis de datos disponibles de la época, corroboraron que el huracán de Santa Cruz del Sur fue de categoría 5 al cruzar por esa zona».

Un ejemplo más cercano es lo sucedido en noviembre de 2001 con el huracán Michelle. Después de amenazar a la Isla de la Juventud, giró al nordeste, para penetrar en tierra firme por un punto al este de Playa Girón, puntualizó el profesor Ramos Guadalupe.

«Cuatro años más tarde, en octubre de 2005, el huracán Wilma, el más intenso documentado en el Atlántico norte con una presión mínima central de 882 hectopascales, se ubicó en la porción nororiental de la península de Yucatán, con muy lento movimiento.

«Tras permanecer más de 24 horas en las cercanías de ese lugar, fue “enganchado” por una vaguada que lo hizo moverse con rapidez en dirección nordeste y golpear el sur de la Florida».

El máster en Ciencias Armando Caymares aseveró que también existe la denominada recurva en lazo, la cual sucede si el huracán es bloqueado en su avance hacia el norte por sistemas de altas presiones bien estructurados en los diferentes niveles de la atmósfera.

Muestra de ello es el huracán Flora, del 4 al 8 de octubre de 1963, devenido en el segundo mayor desastre natural reportado en Cuba.

El lento y errático movimiento de este organismo ciclónico tropical produjo lluvias torrenciales sobre las antiguas provincias de Oriente y de Camagüey, con acumulados puntuales de hasta 1 600 milímetros. El número de fallecidos comprobados ascendió a 1 157.